【連載28】壮大な横道から〜技術選のマスコミ報道について Shiga Zin

※連載28は、連載27からの続きとなります

クイーンズイーストB1Fにある志賀さんのお気に入りのお寿司屋さん「魚力」にて |

私の撮ったヨットレースの写真 世界中のヨット国が2年に1度、イギリスのソレント海峡を中心とした海域で世界一のヨット国は どこかをかけて戦う ‘ヨットの世界大戦”と呼ばれる大レースのショット。 大型の外洋レース艇が参加して、すさまじいレースを展開する。この写真は1977年のレース。私はこのレースの日本チームの艇長として2回参戦したことがある。 |

◆何故、技術選は大手のマスコミから無視されているのか

アルペン競技 1972年刊 ”私の写真家、ジャーナリスト”としての世界的な評価を決定的にした出版物で、この年の冬に入ってすぐ私は、スキー関係の偉い人(中にはスイスの大統領アドルフ・オギ夫妻もいた)たち、ジャーナリストの有名な人々の夕食会に呼ばれ、そこで「お前の仕事は実に見事だ」と賞賛されて、国際スキージャーナリスト会議の(AIJS)のメンバーに推挙された。ベースボールマガジン社 |

ハイニ・メスナー 札幌オリンピックの滑降の2位となった時の写真は、クナイスル社の看板となって約30年間も世界のスキー用品店にかざられていた。日本でもきっと見た人が居るはず。 |

SKI WORLDCUP 1976年 WCUPに新しいスターステンマルククランマーが出現したため、前の本が古くなったと感じて、この本を作った。これもヨーロッパで驚異的賞賛を浴びた。 ベースボールマガジン社 |

インゲマル・ステンマルク 人間のすむ北限から出現した若いスーパースターのWCUP初優勝は1975年かシーズンのスラローム第一レース、マドンナディカンピジオであった。19歳の若いステンマルクの一番うれしかった勝利であろう。ステンマルクは今でもZINの撮ったあの写真がいちばん大事だと言ってくれる。 |

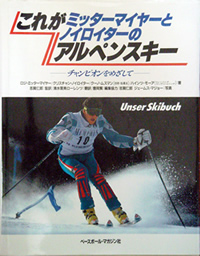

これがミッターマイヤーとノイロイターの アルペンスキー1989年 私と親しい二人が書いた本を私が日本で出版した3人の友情のあかしである。この夫婦とは今なほ、つき合いが続いている。ベースボールマガジン社 |

白いサーカス スキーワールドカップのすべて1987年 国際スキージャーリスト協会の会長でありワールドカップの創始者のひとりである、世界のジャーナリストの頂点にあったセルジュラングと私の共著といえる本で、中の写真のほとんどが私の作品である。 大修館 |

志賀ZINさんとセルジュ・ラングさん |

「何故、技術選は大手のマスコミから無視されているのか」わずか一人か二人しか競技者がいないルージュやわずか数10人しかいないカーリングといった競技にも多くの行数をさく大手マスコミが、参加選手3000人を超えるスキー技術選手権大会、日本のスキー界でもっとも関心の高い、しかも、43年間も続けられ、今では世界各国で、開催され、世界選手権大会が行われている競技会を、一行も報道しない。という、不思議、その理由は何か、その命題をさぐってみたが、まったく解答は探し出すことはできなかった。かなり多くの関係者、マスコミの中枢に居た人々に話を聞いたのだが、答えは、「あんな訳の判らない競技は、報道する立場からは、書きようがなかった」といった答えしか返ってこなかったのである。「オリンピックの種目にない競技には関心がなかった」「何を規準に何に採点しているのか」それが判らない奇妙な競技、大手のマスコミの人々は、それに音を上げて遠ざかっていった。そこまでしか、私には今のところ解明の段階にない。次号、あるいはその次にもう一度、その謎に迫ってみたい。

◆突然、編集部から、かなりきつい要求が

突然、編集部から、かなりきつい要求が来た。「何故お前が、こんな話を書けるのか、その背景をはっきりしたい。お前とスキーそしてカメラとの出会いを書けという要求であった。その何を書いても、私の自慢話になると私は遠慮したのだが、その要求に答えるために、私とカメラ、スキーについて恥をしのんで書くことにした。

聞き苦しいところ見苦しいところは飛ばして読んでいただきたい。

◆私とカメラそして写真との出会い

誰にでも、はじめてカメラを手にした時のワクワクした記憶はあるはず。私にもその時の記憶は鮮明に今に残っている。それは、小学校の4年生の夏であった。戦時中のその時代、何のためか、ドイツに滞在していた父親から届けられたベビーローライというカメラを受けとった時、届けてくれた人が、「晴れた日に太陽を背にして8の125分の1秒でシャッターを押せば必ずきれいに写りますよ」と教えてくれたのである。

それから数日後、天気のいい日の午後、家の縁側で母親を写した写真が私の写真家としての第一歩であった。 シャープにきれいににこやかに映っていた。私はその写真が帰ってきた日から、カメラ小僧になっていた。

毎日カメラを持って近所をうろつきまわって隣近所の小母さん達にカメラを向け犬や猫にもシャッターを切った。思い出すのは、とにかくフイルムを手に入れるのがむずかしかったということである。

◆合宿をカメラを持って見物に行った

戦火を逃れての疎開は、妙高高原の池の平。そのためスキーは年少の頃からお世話になっていた池の屋の横山隆策さんに引きつづきお世話になって続けることができた。

戦争が終わって最初のスキーは新潟県の名選手小島孝平さん、村越敏男さんといった小父さん達とのスキー行であった。困難な旅行切符をどう手にいれていたのかは記憶にないが、志賀高原、草津などに連れて行ってもらった。孝平さんは当時日本のスキー教科書(スキー教程)のモデルで実に美しいスキーを見せてくれた。

1952年、オスロオリンピックに日本ははじめて代表を送ることがゆるされた。アルペン競技に、その頃、名手とうたわれていた北海道旭鉄の水上久、そして天才少年猪谷千春の2人が参加した。

その2選手が帰国してすぐ、志賀高原でオリンピック候補選手強化合宿という雪上トレーニングが行われることになり私はその合宿をカメラを持って見物に行った。

その当時の日本のトップレーサーの全てが参加していた。私は、2人のオリンピック帰りと同時に全ての参加選手たちを撮っていた。

◆お前、そんなに撮って何に使うつもりなんだ

私の手の中には、発表 されたばかりのニコンS2があった。その当時からずっと長い間、日本のアルペン競技界の先導者であった野崎彊さんが声をかけてくれた。「お前、そんなに撮って何に使うつもりなんだ」といったことが最初であったと思う。

「いえ別に何かに使うつもりはないんです」、から始まった会話は、「写真が上がったら俺のところに見せに来い」ということで終わった。その日から私の撮った選手の写真は全て野崎さんの目に止まることとなった。

当時、日本にたったひとつあったスキー専門誌、朋文堂のSKIのアート頁に私の写真に野崎さんが解説をつけて毎号掲載されている。私はいつの間にかスキー写真家と呼ばれる位置に居た。

◆ジンさんヨット競技を撮れよ

1964年、東洋で初めてオリンピックが開催された。TOKYO OLINPICである。このオリンピックの取材に当たって新聞社の先輩たちが、「ジンさんヨット競技を撮れよ」とすすめてくれた。それは、新聞社に誰もヨット競技を撮った経験がある人がいないという理由と、もうひとつ私が少年時代からヨットの競技に入りびたっていて、当時までに小型艇で2回、全日本のタイトルをつかみ、外洋レースでも2回の優勝経験があることを知っていたからなのだ。

私はオリンピック期間中、全てを葉山で過ごすことになった。その葉山の葉山マリーナにアメリカライフ誌の編集長リチャード・フェントンが宿泊していて、私と声を交わすことになった。

フェントンは私の仕事に深く興味を持ち、毎日、「ZIN今日は何があったか、そしてお前は何を撮って来たのか」とたずね、毎日夕食をおごってくれた。

◆さまざまな雑誌に私の写真が

フェントンは、ライフ誌の編集長という重責を負いながら、アメリカチームのプレスシェフとしても活躍していたのである。

「よし、ZINお前の写真は全て持ち帰ってさまざまな雑誌にのせることにするぞ」

アメリカライフ、ラダー、ヨット、ヨッティングとさまざまな雑誌に私の写真が載った。そればかりか、その年の冬、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパのヨット専門誌に私の写真が使われていた。中にはZIN、SHIGAとすべき私の名前をZIN,SHIBAと書いた雑誌があった。私は世界でいちばん有名なヨット写真家になっていた。

◆リチャードからすごい知らせが入った

その年の暮、リチャードからすごい知らせが入った。ライフ誌が選ぶ、その年のベストフォトグラファーオブザイヤー(年間最高の写真家)と認められた。というのである。そして古い海洋雑誌ラダー(舵)が、12月号で、私の撮った写真を金縁で飾って見開きに使い、ベストフォトインザワールドと大きく書いてあった。5.5メーター級の決勝レースでアメリカ艇がスウェーデン艇の進路を妨害している瞬間の写真であった。その結果、優勝間違いなかったアメリカ艇は4位に落ちた。

10年ほどあとに、アメリカスカップ(世界最高のヨットレース)にアメリカ艇の船長を努めていたイワン・マクドナルド・スミスに紹介された。イワンは、「そうか、お前がZINか、俺は今でもあの瞬間を忘れないために自宅のベッドルームの天井にあの写真を貼ってあるんだ。そして、時々、夜中にうなされて飛び起きることがあるよ」と語ってくれた。

その東京オリンピックの時から50年も経った今でも、私は世界一のヨット写真家だと認められている。私は、いまだに、その1964年東京オリンピックで私が写しとめたいくつかのショット以上の写真を見たことがない。

|

|

| ヨットへの招待 1971年 私がヨットレースで勝ち続けていた頃に出版された、ヨットの教科書。今なほ世界中で売られているが、日本では残念ながら、今はほとんど見かけない。 ベースボールマガジン社 |

|

|

|

私の撮ったヨットレースの写真 世界中のヨット国が2年に1度、イギリスのソレント海峡を中心とした海域で世界一のヨット国は どこかをかけて戦う ‘ヨットの世界大戦”と呼ばれる大レースのショット。 大型の外洋レース艇が参加して、すさまじいレースを展開する。この写真は1977年のレース。私はこのレースの日本チームの艇長として2回参戦したことがある。 |

◆第8回インタースキーにどうしても行って見たい

1968年、私にとっては、実に大きな変革が起きた。その年の春4月にアメリカのアスペンで開かれる第8回インタースキーにどうしても行って見たいと思ったからである。

「何かが起きる」といった予感であった。契約カメラマンとして(今で言うならバイトのカメラマン)として仕事をしていたA新聞社にその取材のプランを申請したところ、「そんなわけの分からない仕事に高額な取材費は出せない」と拒否されてしまった。

途方にくれている私に突然、素晴らしい話が舞い込んだ。M新聞社から、「その話なら私たちの方で全てを用意しましょう」という申し出であった。

M新聞社の敏腕記者、小沢秀匡君が、私の直感に気づいていたのである。「わが社で仕事をしてくれるなら、その取材費は全額、わが社で払います」。

私にとっては夢のような申し出であった。その当時、アメリカ行きの往復チケットは50万円を上まわっていた。

66万超の金額を、旅行社に払ってもらって私は第8回インタースキーの公式プレスとして登録された。

◆生まれて初めてのアメリカ

生まれて初めてのアメリカ旅行、それは快適な空の旅であった。コロラド州デンバーについてバスに乗り換えてアスペンに向かう予定だったが、空港にデンバー大学に留学していた私の友人が来ていて、「現地まで送る」と申し出た。アメリカのハイウエーを乗用車で走る、その魅力にひかれて私はひとり団体から離れて車に乗った。

快適なドライブで、アパラホベーシン(アパラホ族の居留地)で昼飯、アメリカ大陸最高所の峠、ラブランドパスにかかった。

標高3700メートル(富士山の高さ)路面は完全に凍結していた。峠の標識を越えた瞬間、下り坂にかかるところで事故が起きた。前方の車が滑り、そのかたまりの中に私の乗る車が入ってしまったのである。5,6台の車がぶつかって、すさまじい事故が起きていた。その事故の中に、私たちのすぐあとに居たバスが突入して来たのである。

話は一寸、わきに外れるが、その時のバスの運転手の判断と行動に私は驚いた。バスを道路をふさぐ様に滑らせて停め、発炎筒をたき、後続車を停め事故のそれ以上の拡大を防いだのである。「さすがプロ」私はその運転手の行動に感動していた。

しかし、私は、その事故で右腕を骨折、ヘリコプターでアスペンの病院に搬送されていた。

片手でカメラが使えるか、不安であった。しかし、それは担当のお医者さんに頼んで固定ギブスの手の平を丸くしてもらい、その真ん中にニコンの200mmレンズをすっぽりはめ込める様に工作してもらったのである。

こうすれば、右手でレンズを保持し腕を動かすことでピントが送れるということになった。

◆身のふるえる様な感動を

|

|

「世界のスキーをひとつに」の標語を掲げた第8回インタースキーは大成功で終った。私のカメラバックには約80本の撮影済フィルムがあった。

新聞社の大きな暗室を使わせてもらってその80本の整理をしながら、私は身のふるえる様な感動を味わっていた。一枚一枚の写真はピントのズレもなく全部、見事に撮っていた。

そして、それらの写真が語りかけてくるものは「世界のスキーがこの大会から変わる」とするメッセージであった。そのメッセージの中で最大のものは、オーストリアが、スキーのバイブルとまで言われていた1955年のスキー教程を廃棄し、全く新しい教程を発表したことであった。

私は、毎日、小沢記者と語り合った。2週間ほどたった日、アスペンのオフィスから膨大な資料が送られてきた。各国が発表した研究論文、会議場での発言その全てが、納められていた。

小沢記者は大学で語学を専攻した言葉のエリート、その多くの論文を読みくだいて、私に「これは凄いことがアスペンで起きていたんですね。志賀さん何頁使ってもかまわないから、このレポートをやりましょう」

あの大きな毎日グラフを約60ページ使って、アスペンのレポートが完成した。

◆世界のスキーは今、こうした状況にある

「世界のスキーは今、こうした状況にある」

そのレポートを見れば、世界の進歩が読み取れたはず。中でもオーストリアの大転換はそのレポートで、全て理解できたはずであった。

しかしながら、日本のスキー界の偉い人達の反応は驚くべきものであった。「オーストリアスキーには一言一句も新しく付け加えるものはなかった」と。当時の役員は断言し、「志賀のあのレポートは間違いだ」と言い切ったのである。私は、今日本がスキー指導理論に世界から50年遅れていると考えているのだが、その発端は、この発言に起因していると考えている。

その逆風の中で、スキージャーナルの滝泰造社長は私に、「志賀さん、あのレポートをそのままうちの会社で単行本として出版させてください」と懇願して来たのである。すごい勇気と感服した。「どうぞ、どうぞ、いい本を造って下さい」 私は一も二もなく賛成し、私の本「世界のスキー・アスペンからの報告書」は完成した。

その本が発売される直前、私は友人の杉山進にさそわれてヨーロッパに旅立った。

◆クルッケンハウザー教授が歓迎

ヨーロッパに着いて最初の訪問地は、杉山進の第2のふるさとといえるサン・クリストフのブンデスハイムであった。チューリッヒ空港から直行した私達をクルッケンハウザー教授は玄関まで飛び出して来て歓迎してくれた。この時の話は既に何回か書いたので割愛させていただく。私が驚いたのは、教授の手に、著者の私がまだ手にしたことのない私の本が握られていたことだった。どうゆうルートで誰によって教授のもとに届けられたのだろうか、今にしてなほ謎なのだが。

教授は私の本を絶賛してくれ、「この本は私が眠っている間だけベットのわきにあるが目が覚めている間はいつも私の手の中にある」と語ってくれたのである。

私の本「世界のスキー」がクルッケンハウザー教授から激賞されたというニュースはすぐに日本につたわったと思うのだが、日本では、全く逆の反応が出た。

「日本のスキー界を混乱させる」という理由によって、私の本は再販を禁じられた。この事態は、その後の日本のスキー界を世界から孤立させるということに繋がったのである。クルッケンハウザー教授は私の本をスキー教師養成コースの教科書として使い、同時に全文をドイツ語、英語に翻訳させて、世界の指導者に送った。

◆この時以降、私の身にも大きな変化が起きた

アスペンで起きた劇的な変化はこうして世界の指導者に伝わり、世界のスキー指導者に新しい流れが生まれたのである。ただ一国日本だけが古いオーストリアを信奏する国となった。

そして、この時以降、私の身にも大きな変化が起きた。「ZINは世界一のフォトグラファーであり世界有数の理論家である」とするクルッケンハウザー教授の評価が浸透して、私はヨーロッパのどこに行っても大歓迎でむかえられた。その当時、出来たばっかりのキッツシュタインホルンのブンデススポーツハイムをたずねると、そこの責任者に就任したばかりのバルトル・ノイマイヤーは、私をオーストリアの大統領以外まだ誰も泊めたことのないという特別室に泊めてくれ、毎日、自分でモデルとなって新しいオーストリアスキーを演じて見せてくれた。

ヴェーレンテクニックという新しい技術が発表される直前であった。

バルトルがある日「ZIN、教授がお前を連れて、サン・クリストフに来いと言っている。明日、2人でサンクリストフに行こう」と言った。次に日2人で、サンクリストフまで車を走らせた。

クルッケンハウザー教授は、「ZIN、明日は面白いものを見せてやるぞ」と言っていたずらっぽく笑った。次の日、サンクリストフは、無風快晴、ブンデスハイム横に、それまで、キャンバスでかくされていた斜面が現れた。段々畑の様な波の斜面であった。

◆それまでのオーストリアスキーと全く違った技法を演じて見せた

そこでブンデスハイムの教師たちが、それまでのオーストリアスキーと全く違った技法を演じて見せた。コースを囲む、インターナショナルシーレラートレーニングウイーク参加の世界各国の教師たちからどよめきが起きた。

立ち上り沈み込みが基本とされてきたオーストリアが、沈み込み、けり出しの全く反対の技法をその斜面で披露したのである。

フランスグルノーブル大学の教授、ジョルジュ・ジュベールの唱えるアバルマン技法(のみ込む技法)と共通する技法に見えた。

ク教授は、その技法を「沈みながら回し伸ばしながら回す」と説明、ヴェーレンテクニック(波のテクニック)と命名した。

私は、その夜、友人の平沢文雄に図解をつけて、長文の手紙を書いた。まだFAXもなかった時代であった。それから約一ヵ月後、帰国した私はすぐに浦佐に平沢をたずねていった。そこで私は信じられない光景を見た。

浦佐のゲレンデにサンクリストフに造られたと同じ段々畑の斜面が造られ、そこに浦佐のスキー教師たちが、ヴェーレンテクニックを試していたのである。平川、関、橘君といった名手たちが見事にその技法を演じていた。

さらに驚いたことは、その数日後、デモ選取材のために訪れた八方尾根の兎平の斜面で多くの教師たちがヴェーレンテクニックの練習に熱中していたことであった。

私の書いたたった一通の手紙がこれ程急速に日本のスキーを動かしたことに驚嘆する以外に言葉はなかった。

◆日本が生んだ新技法「曲進系技法」

丁度その頃、関西の西山実幾さんのグループが、第4回のデモ選の舞台を圧倒した、熊の湯の息子、佐藤勝俊君(パンチョと呼ばれていた)の技法を分析していた。それまでの日本人の技法にない特異な技法を考えられていたパンチョターンの研究は、日本のスキー界に全く新しい思想を注ぎ込んだと言えるはずで、その研究グループにもオーストリアスキーの新たな提案は、大きな勇気を与えたはずであった。西山さん達のパンチョターン研究は日本が生んだ新技法「曲進系技法」となった。

次の年1971年ドイツのガルミッシュで開催された第9回インタースキーは、新技法の競演のインタースキーとなった。

オーストリアのヴェーレンテクニック、フランスのアバルマン技法、ドイツのシュロイダーテクニック、スイスのOKテクニック、そして日本の曲進系技法などが、披露されたのである。

後にスイスの高名なスキー技術研究者カール・ガンマは「ガルミッシュでは各国が同じ技法を演じ、それぞれが独自の名称をつけてその技法を自らの発想だと言った」と語っている。世界中が、沈み込み技法にのめり込んでいたのである。

第9回インタースキーの最終日、すばらしい行事が突然始まった。それは、前夜クルッケンハウザー教授が発案し提唱した 「明日、同じ新技法を提案した各国のスキーヤー達を、同じ斜面で比較してみよう」とする試みであった。

◆ターフェルピステ(悪魔のピステ)と名付けられた凸凹の難斜面

次の日、デモバーンの横に人工的に作られた凸凹の斜面が用意されていた。その斜面に新しい技法を提唱した国々のデモンストレーターが選ばれ滑ることになった。そのデモの中に日本の藤本進、平川仁彦、丸山周司、関健太郎らが選ばれた。ターフェルピステ(悪魔のピステ)と名付けられた凸凹の難斜面に、各国を代表する名手たちが挑んだ。

楽しそうに滑るグループがあり、反対に苦しそうにギコチナく滑る国がある。その中で日本の4人は、スムースに楽しそうに滑っていた。日本の名手達のその斜面への対応は抜群で、世界各国の代表団から賞賛の声が上がり拍手がわいた。ク教授も大きくうなずきながらその光景を見ていた。私はその瞬間を、日本がスキー技法研究の一流国になったと認められた瞬間ととらえている。

世界各国のスキー関係者が日本を訪れるようになった。それは急速に拡大を続ける日本のスキーマーケットへの歓心もあったはずだが、日本のスキー技法の進歩を見とどけたいとの思いもあったはずである。

◆日本人の一流品指向は、世界のマーケットを席捲

しかし、その1970年代の前半の日本のスキー界に悲劇が襲った。それは、日本のスキー教育の動向を左右する大きな、出来事であった。新しいSAJの指導者は、「日本のスキーを、より通編的なものに戻す」と語った。

その通遍的なものとは、日本のスキー教程を、古いオーストリアスキー教程に戻すという事であった。前任者西山さん達の研究を封じ込め、シュテム。シュブングを中心にすえた1955年のオーストリアのスキーバイブルに日本のスキーを押し戻したのである。西山さんたちが提案した曲進系と呼ばれた新しい技術は、ピボットターンとして上級技法、応用技法に中にわずかに残されたが、全日本スキー教程は、古いオーストリア教程に逆戻りしてしまった。

日本のスキーが世界から注目されたのは1970年に入ってからである。第9回のインタースキー参加のデモンストレーター達の滑り、それと同時に判ったのは、地球の裏側にある小さな国に雪が降り、何百万というスキーヤーが居、そして膨大なスキーマーケットがある。という事実だった。それは驚きであった。オーストリアのメーカーは、スキー用具の売り込みに躍起となった。クナイスル、ケスレーは、日本のマーケットのトップブランドとなった。オーストリア本国での売上に迫る、売れ行きをみせたのである。フランス、イタリアのスキーメーカーも参入、日本はスキー用品、輸入大国になっていた。

私は、その当時、勤め先が近かった関係で銀座の好日山荘に日参して、海野知良さんにすすめられ、スキー用品を買いあさり、クナイスル、ケスレー、ブリザード、ロシニョールと買い、モリトール、ルックと履いていた。親友、福山和男君のすすめによって、サンアントンのフーバーの作るフーバーパンツをはいていた。

上から下まで、世界の一流品だったはず。日本人の一流品指向は、世界のマーケットを席巻していたはずであった。

以上

連載「技術選〜インタースキーから日本のスキーを語る」 志賀仁郎(Shiga Zin)

連載01 第7回インタースキー初参加と第1回デモンストレーター選考会 [04.09.07]

連載02 アスペンで見た世界のスキーの新しい流れ [04.09.07]

連載03 日本のスキーがもっとも輝いた時代、ガルミッシュ・パルテンキルヘン [04.10.08]

連載04 藤本進の時代〜蔵王での第11回インタースキー開催 [0410.15]

連載05 ガルミッシュから蔵王まで・デモンストレーター選考会の変質 [04.12.05]

連載06 特別編:SAJスキー教程を見る(その1) [04.10.22]

連載07 第12回セストのインタースキー [04.11.14]

連載08 特別編:SAJスキー教程を見る(その2) [04.12.13]

連載09 デモンストレーター選考会から基礎スキー選手権大会へ [04.12.28]

連載10 藤本厩舎そして「様式美」から「速い」スキーへ [05.01.23]

連載11 特別編:スキー教師とは何か [05.01.23]

連載12 特別編:二つの団体 [05.01.30]

連載13 特別編:ヨーロッパスキー事情 [05.01.30]

連載14 小林平康から渡部三郎へ 日本のスキーは速さ切れの世界へ [05.02.28]

連載15 バインシュピールは日本人少年のスキーを基に作られた理論 [05.03.07]

連載16 レース界からの参入 出口沖彦と斉木隆 [05.03.31]

連載17 特別編:ヨーロッパのスキーシーンから消えたスノーボーダー [05.04.16]

連載18 技術選でもっとも厳しい仕事は審判員 [05.07.23]

連載19 いい競争は審判員の視点にかかっている(ジャーナル誌連載その1) [05.08.30]

連載20 審判員が語る技術選の将来とその展望(ジャーナル誌連載その2) [05.09.04]

連載21 2回の節目、ルスツ技術選の意味は [05.11.28]

連載22 特別編:ヨーロッパ・スキーヤーは何処へ消えたのか? [05.12.06]

連載23 90年代のスキー技術(ブルーガイドSKI’91別冊掲載その1) [05.11.28]

連載24 90年代のスキー技術(ブルーガイドSKI’91別冊掲載その2選手編) [05.11.28]

連載25 これほどのスキーヤーを集められる国はあるだろうか [06.07.28]

連載26 特別編:今、どんな危機感があるのか、戻ってくる世代はあるのか [06.09.08]

連載27 壮大な横道から〜技術選のマスコミ報道について [06.10.03]

連載28 私とカメラそして写真との出会い [07.1.3]

連載29 ヨーロッパにまだ冬は来ない 〜 シュテムシュブング [07.02.07]

連載30 私のスキージャーナリストとしての原点 [07.03.14]

連載31 私とヨット 壮大な自慢話 [07.04.27]

連載32 インタースキーの存在意義を問う(ジャーナル誌連載) [07.05.18]

連載33 6連覇の偉業を成し遂げた聖佳ちゃんとの約束 [07.06.15]

連載34 地味な男の勝利 [07.07.08]

連載35 地球温暖化の進行に鈍感な日本人 [07.07.30]

連載36 インタースキーとは何だろう(その1) [07.09.14]

連載37 インタースキーとは何だろう(その2) [07.10.25]

連載38 新しいシーズンを迎えるにあたって [08.01.07]

連載39 特別編:2008ヨーロッパ通信(その1) [08.02.10]

連載40 特別編:2008ヨーロッパ通信(その2) [08.02.10]

連載41 シュテム・ジュブングはいつ消えたのか [08.03.15]

連載42 何故日本のスキー界は変化に気付かなかったか [08.03.15]

連載43 日本の新技法 曲進系はどこに行ったのか [08.05.03]

連載44 世界に並ぶために今何をするべきか [08.05.17]

連載45 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その1) [08.06.04]

連載46 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その2) [08.06.04]

連載47 日本スキー教程はどうあったらいいのか(その3) [08.06.04]

連載「世界のアルペンレーサー」 志賀仁郎(Shiga Zin)

連載48 猪谷千春 日本が生んだ世界最高のスラロームスペシャリスト [08.10.01]

連載49 トニーザイラー 日本の雪の上に刻んだオリンピック三冠王の軌道 [08.10.01]

連載50 キリーとシュランツ 世界の頂点に並び立った英雄 [08.10.01]

連載51 フランススキーのスラロームにひとり立ち向かったグスタボ・トエニ [09.02.02]

連載52 ベルンハルト・ルッシー、ロランド・コロンバン、スイスDHスペシャリストの誕生[09.02.02]

連載53 フランツ・クラマー、オーストリアスキーの危機を救った新たな英雄[09.02.02]

連載54 スキーワールドカップはいつからどう発想され、どんな歴史を積み上げてきたのか[09.02.02]

連載55 東洋で初めて開催された、サッポロ冬季オリンピック[09.02.02]

※使用した写真の多くは、志賀さんが撮影されたものです。それらの写真が掲載された、株式会社冬樹社(現スキージャーナル株式会社)、スキージャーナル株式会社、毎日新聞社・毎日グラフ、実業之日本社、山と渓谷社・skier、朋文堂・スキー、報知新聞社・報知グラフ別冊SKISKI、朝日新聞社・アサヒグラフ、ベースボールマガジン社等の出版物を撮影させていただきました。